2021年12月16日,第三届公益行业法律合规发展论坛上海场在上海静安区圆满举行。本次活动的主题是“慈善创新 法治护航”。

2021年12月16日,第三届公益行业法律合规发展论坛上海场在上海静安区圆满举行。本次活动的主题是“慈善创新 法治护航”。

本场论坛讨论了公益组织面临的政策环境和行业发展方向:国家宏观政策对公益组织参与慈善金融创新有什么支持?慈善组织资产管理有哪些新趋势?在碳中和、生物多样性等环境法治愈加完善与主流化的背景下,公益组织和企业是否可以携手合作?公益组织如何更好参与到教育公平议题并推动政策倡导?第三届公益行业法律合规发展论坛上海场中,复恩法律联合真爱梦想、商业生态工作室和21世纪教育研究院,围绕慈善金融、环境法治、教育公平与法治三大议题,邀请公益行业资深专家,剖析当下公益组织的合规要点和行业发展趋势。

环境法治分论坛由商业生态工作室联合创始人、主编孙海燕主持。分论坛围绕着公益机构参与环境治理展开了讨论。

商业生态工作室联合创始人、主编孙海燕

商业生态工作室联合创始人、主编孙海燕

1

Q:在过去5年里,中国的环境治理主要发生了哪些重要的变化,这些变化意味着什么?

上海闵行区青悦环保信息技术服务中心主任刘春蕾认为,当下中国的环境治理有着五个积极的变化:立法更开明、执法更严明、企业守法更进步、普法更多样、法治环境更好。

绿色江南公众环境关注中心主任方应君观察到:这几年来,公益诉讼的案件越来越多,公益诉讼的环境也是越来越好,空间也越来越大。与此同时,法治建设更加健全:新出台的法律提高了企业违法的成本。

华东政法大学经济法学院讲师褚涓分享了三点她的观察:

1.立法领域的变化:最重要的就是2014年对我国的《环境保护法》进行了主要的修订。

2.环境管理体制的改革:2018年国务院机构改革时,我国成立了新的生态环境部门。另外,还组建了自然资源部。

3.环境管理制度改革和制度创新:修订后的《环境保护法》进行了一系列制度创新和制度改革:强化了政府的环境监管的责任、强化企业环境法律责任、强化公众参与。

2

Q:我们在环境治理方面会遇到哪些挑战?

方应君主任认为环境违法越来越隐蔽,这值得公众关注:环境违法越来越有力和不被看见,一些园区实行了封闭式管理,不利于生产公司和公众参与监督,所以要更多关注园区环境治理的改善。

刘春蕾主任提出在环境治理中,我们需要平衡生态环境的目标和其他目标:可持续发展的目标涉及环境、人的尊严、经济发展等等,在这之间就需要做一个平衡和把握力度。

褚涓老师指出,环境治理是简政放权与有效监管的平衡:近几年很多地区开始推行环评豁免制度、环评告知承诺制,提高了环评审批的效率,也能够方便企业,但是可能也带来一些隐患,一方面,很多对环境有负面影响的建设项目,其实是被排除在环评之外,从而排除在公众监督的范围之外。另一方面,为提高审批效率,一些地区缩短了环评报告的公示期,也使得公众参与的时间被压缩了。

上海闵行区青悦环保信息技术服务中心主任刘春蕾

上海闵行区青悦环保信息技术服务中心主任刘春蕾

3

Q:在环境治理和可持续发展的过程中,公益机构可以扮演什么角色?未来如何与责任相关方合作?

方应君主任表示:每个机构都要有自己的生态位,为了解决特定的社会问题,基于组织的不同属性,也需要思考与相关方的合作关系。

刘春蕾主任认为社会组织的很多工作,可以为政府的工作提出一些有效的建议作为补充。对于企业,我们可以作为监督者和传播者,对有恶意污染行为的企业进行媒体曝光、举报、诉讼。同时,也会帮助企业开展绿色金融的工作,提出专业的建议和改进方案。

褚涓老师认为公益组织有很多空间来发挥其作用。首先,可以参与政府有关环境事项的具体决策。其次,可以参与立法工作,相关立法草案稿和立法工作计划会向社会公开征求意见。与企业合作时,一个是作为监督者的角色,监督企业是否有违法排污的行为,也可以帮助企业量身定做可持续发展战略、ESG目标等。

绿色江南公众环境关注中心主任方应君

绿色江南公众环境关注中心主任方应君

4

Q:在生物多样性COP15,我国双碳目标提出后,你觉得对未来会有什么样的影响?

方应君主任认为生物多样性和双碳目标会推动行业减少化石能源,增加清洁能源:目前我国煤炭、石油、天然气占比在84%,但在新能源范围是只占了16%。我国清洁能源发展规模很大,占据世界的1/3,在碳交易市场下,特斯拉就通过碳交易获得了巨大的经济效益,如果我国可以将西部的新能源进行有序开发,可以提升西部的经济发展,改变西部地区的经济地位。也会引领绿色生活方式:在减碳的目标下,加之政策和市场的引导,消费者未来也可能更愿意选择有碳标签、碳足迹的产品,促进公众绿色习惯、更有效推荐节能减排。

刘春蕾主任认为生物多样性和双碳目标会引导城市建设对气候变化的适应性:在气候变化之下,人们提出“减缓”和“适应”,“减缓”就是利用碳中和来缓解,而“适应”方面,需要在城市建设上做出工作,社会组织可以引导社区的居民做出良好的应对。此外也会推动碳中和的信息公开:将碳排放较大的企业,纳入监管事务中,将企业相关的专业报告和信息进行公开和披露,增强公众监管。然而,也要确保信息的真实性,避免碳排放数据的造假。

褚涓老师期待环境法边缘地位的改进与司法实践的完善:生物多样性和双碳目标在国家战略层面、媒体宣传中成为主流,但对于很多公众来说,这些概念相对还是模糊和陌生的。今年9月中共中央国务院发布的关于做好碳达峰碳中和工作工作的意见中就提出,要把绿色低碳发展纳入国民教育体系,提高全社会对双碳的总体认知水平。在高校,环境法课程是边缘化的课程,环境法教材也没有与时俱进,对于双碳目标、生物多样性等议题还没有太多涉及。因此,生物多样性和双碳议题的主流化和环境法课程主流化是相辅相成的。最高法院也发布一系列的指导意见,提出积极探索应对气候变化,生物多样性保护的司法保障举措和服务。在案件类型的划分上也提出气候变化类案件、生物多样性保护类案件、碳排放相关案件等。气候变化诉讼目前在全球范围内日益成为一种潮流,我国也出现了社会组织提起的“弃风弃光”案,被称为“气候变化诉讼第一案”。

2021年12月16日上午,第三届公益行业法律合规发展论坛上海场在上海静安区圆满举行。本次活动的主题是“慈善创新 法治护航”。

2021年12月16日上午,第三届公益行业法律合规发展论坛上海场在上海静安区圆满举行。本次活动的主题是“慈善创新 法治护航”。 上海交通大学中国公益发展研究院院长徐家良教授

上海交通大学中国公益发展研究院院长徐家良教授 上海真爱梦想公益基金会副秘书长朱秋霞

上海真爱梦想公益基金会副秘书长朱秋霞 上海仁德基金会秘书长王宛馨

上海仁德基金会秘书长王宛馨 国泰君安投资管理股份有限公司战略发展部副总经理王劼

国泰君安投资管理股份有限公司战略发展部副总经理王劼 上海联劝公益基金会副秘书长张波娜

上海联劝公益基金会副秘书长张波娜 光大信托上海区域总部服务信托及机构业务部董事副总经理刘文震

光大信托上海区域总部服务信托及机构业务部董事副总经理刘文震 上海复恩社会组织法律研究与服务中心理事长陆璇

上海复恩社会组织法律研究与服务中心理事长陆璇

课程伊始,伯驹老师介绍了一个具有代表性、开创性的案例:自然之友联合社会各界力量,为拯救绿孔雀提起的公益诉讼。本案的核心争议焦点在于:被告的行为在未来是否可能会对包括绿孔雀等珍稀动植物产生不可逆的影响?经过了团队和专业人士的不断努力,这一点由法院在司法判决中予以确认。

课程伊始,伯驹老师介绍了一个具有代表性、开创性的案例:自然之友联合社会各界力量,为拯救绿孔雀提起的公益诉讼。本案的核心争议焦点在于:被告的行为在未来是否可能会对包括绿孔雀等珍稀动植物产生不可逆的影响?经过了团队和专业人士的不断努力,这一点由法院在司法判决中予以确认。

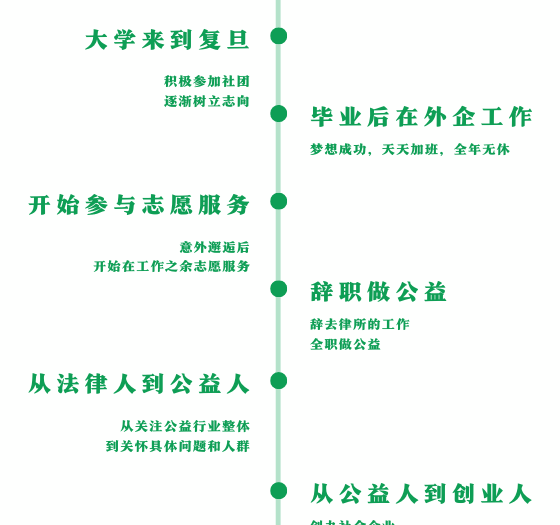

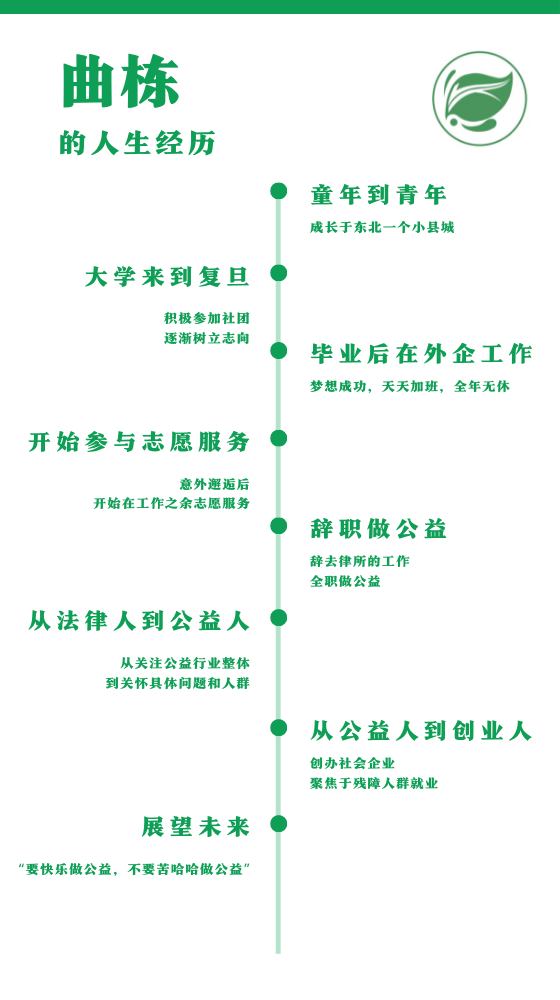

曲栋老师的人生经历

曲栋老师的人生经历 曲栋老师介绍其创办的黄埔公益领导力协力营

曲栋老师介绍其创办的黄埔公益领导力协力营 在这种需要的驱动下,曲栋从公益人变成创新者,又从创新者变成创业者,创办了一个社会企业。曲栋指出,公益要彰显人的价值、解决社会问题,待公益项目具有创新性和实验性后,是可以从公益模式发展到商业模式的。具体来说,曲栋带领团队为残障人群赋能,给残障群体做培训,推动残障人群从传统就业到创新就业。他们首先推出72行职业体验,与行业机构合作,让残障人群体验半天的就业生活。在这个过程中发展出针对盲人群体的手心咖啡项目。在克服技术难题后,盲人群体成功上手学习咖啡制作,并参与组织国际性考试,还参加咖啡竞赛并获奖。虽然盲人咖啡师比能看得见的咖啡师效率低,但是他们在冲咖啡时拥有一种不可比拟的、专注的生命能量。这是符合人们自我价值的精神需求的,也是有潜在的消费市场的。此外,曲栋老师也在开发和运营海尔正念按摩师、倾听师、疗愈师等其他创新项目。

在这种需要的驱动下,曲栋从公益人变成创新者,又从创新者变成创业者,创办了一个社会企业。曲栋指出,公益要彰显人的价值、解决社会问题,待公益项目具有创新性和实验性后,是可以从公益模式发展到商业模式的。具体来说,曲栋带领团队为残障人群赋能,给残障群体做培训,推动残障人群从传统就业到创新就业。他们首先推出72行职业体验,与行业机构合作,让残障人群体验半天的就业生活。在这个过程中发展出针对盲人群体的手心咖啡项目。在克服技术难题后,盲人群体成功上手学习咖啡制作,并参与组织国际性考试,还参加咖啡竞赛并获奖。虽然盲人咖啡师比能看得见的咖啡师效率低,但是他们在冲咖啡时拥有一种不可比拟的、专注的生命能量。这是符合人们自我价值的精神需求的,也是有潜在的消费市场的。此外,曲栋老师也在开发和运营海尔正念按摩师、倾听师、疗愈师等其他创新项目。

总的来说,同学们在公益活动中感受到的以下几点困难:

总的来说,同学们在公益活动中感受到的以下几点困难: 律芽同学们合影留念

律芽同学们合影留念